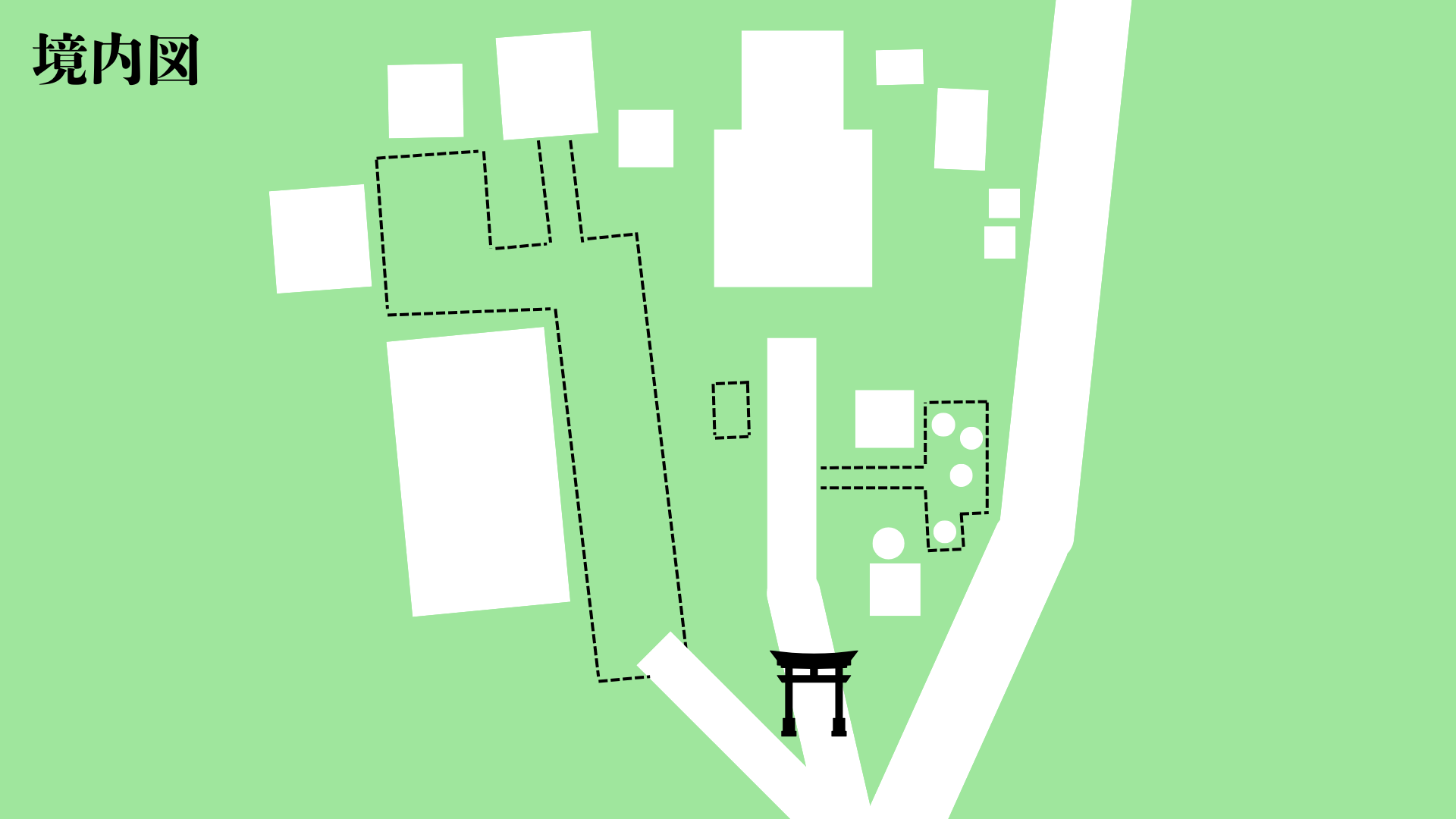

境内地案内

境内地案内

境内の知りたい箇をクリック・タップして頂くと各所説明・写真をご覧になれます。

境内地

拝殿 幣殿 本殿

社務所・授与所

駐車場

末社 大神宮

ご祭神 天照大神

日本国の主宰神、天照大神をおまつりする社です。

当社にある末社の中では最も大きいもので、 明治時代に創建されたものですが、 明治36年の第二室戸台風により全壊し、同年12月に再建されたのが現在の建物です。

末社 粟島社

ご祭神 少彦名命

身体健全や病気平癒、特に女性を病から守って下さると言われる神様です。

末社 須賀宮

須佐之男命 (牛頭天王)

悪性の流行病から人々を守って下さる神社です。

言い伝えによると、八幡神をこの地に勧請する以前は、この須賀宮に祀られている牛頭天王が安田地区の守り神だったという説があります。実際に、末社の中でもこの須賀宮のおまつりは代々特に重要視されており、毎年7月4日夜に社前において祭が行われます。

また、先般の新型コロナウイルスの流行時には、当社でこの牛頭天王のお札(蘇民将来符)を氏子世帯に頒布し、コロナ収束の祈願を行ないました。

末社 水神社

ご祭神 水波能女神

人々の生活に欠かせない水を司る神様をおまつりする末社です。

この祠の手前の脇参道の入り口は、川がないにもかかわらず小さな橋のような形状をしています。 これは、かつてこの場所に生活用水となる川が流れていた名残で、神社の地形にもかつて川だった名残の凹みが残っています。 今でも安田地区では12月には水神様のおまつりが多くの家庭で行なわれています。

末社 祓戸神社

ご祭神 祓戸大神

おまつりの際に参列者を祓い、身を清めるための場所です。

神輿庫

十五夜祭で神様を乗せるおみこしを格納する小屋です。 中のお神輿は安田出身で、立川ブラインド工業(株)初代社長の立川孟美 (たけよし)氏にご寄付いただいたものです。

神楽殿

神様に舞等を奉納するための舞台です。

この神楽殿では4月3日の春祭りで子供達 (おちご様)が神様に舞を奉納した後にだんご撒きが行なわれます。

手水舎

参拝の際に手を清める場所です。

安田八幡宮先代鬼瓦

平成22年の社殿の大改修まで社殿の正面に飾られていた鬼瓦です。明治時代に作られたもので、長年の風雪に耐え今でもその形を後世に残しています。

山林下げ戻し祈念碑

明治維新後、国の預りとなっていた安田山でしたが、 当時の人々の熱心な返還運動により、地元に戻って来たことを記念して建てられた記念碑です。

当時は山や、そこで採れる木などが地元の貴重な共有財産であった事をしのばせる貴重な文化資料です。

湯殿山碑

山形の出羽三山神社の一社のある湯殿山の碑です。 碑が建てられた時期は不明ですが、かつて安田地区にも出羽三山の講中 (お金を出し合い、順番に遠くの神社に参拝する資金を出し合う集まり)があった事を示す碑です。

村社八幡神社社号碑

明治時代から終戦後しばらくの間使用されていた社号碑です。

明治時代に新政府の方針により、神社はその社格により村社や郷社、 県社などに分けられ、 安田八幡宮はしばらくの間八幡神社に名を改めておりましたが、 これはその時期に用いられた社号碑です。

田の神様

春になると山から里に下りてきて田畑を守り、秋になると山へ帰る神様です。

安田八幡宮収蔵庫

おまつりで使用する道具などを収蔵する倉で、 明治以降に建てられたもので、境内の未改修の建物では最も古い建物の一つです。

安田八幡宮新収蔵庫

おまつりで使用する道具などを収蔵する倉で、 明治以降に建てられたもので、境内の未改修の建物では最も古い建物の一つです。

願いの鶴

おみくじや絵馬にかけられた願いを届ける願いを込めた木製の折り鶴です。おみくじなどをかけることが出来ます。 令和7年2月に坂詰製材所、田村正信氏により寄進されたものです。

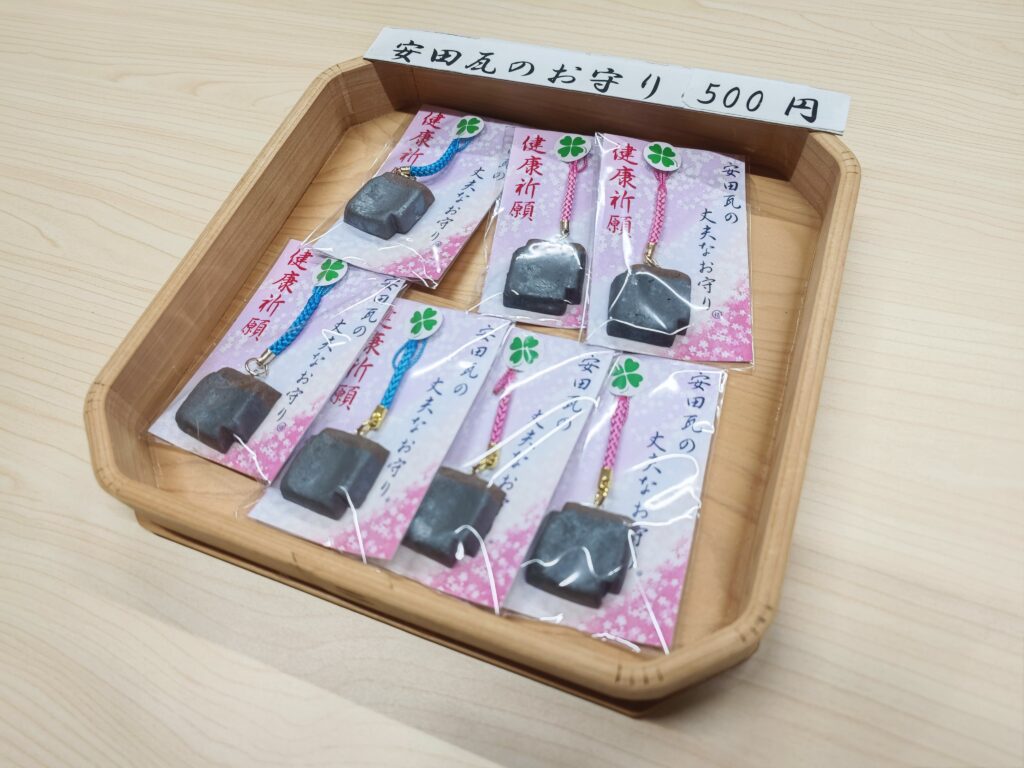

授与品

授与品

【お札】

各種1,000円より

【お守り】

各種500円~1,000円

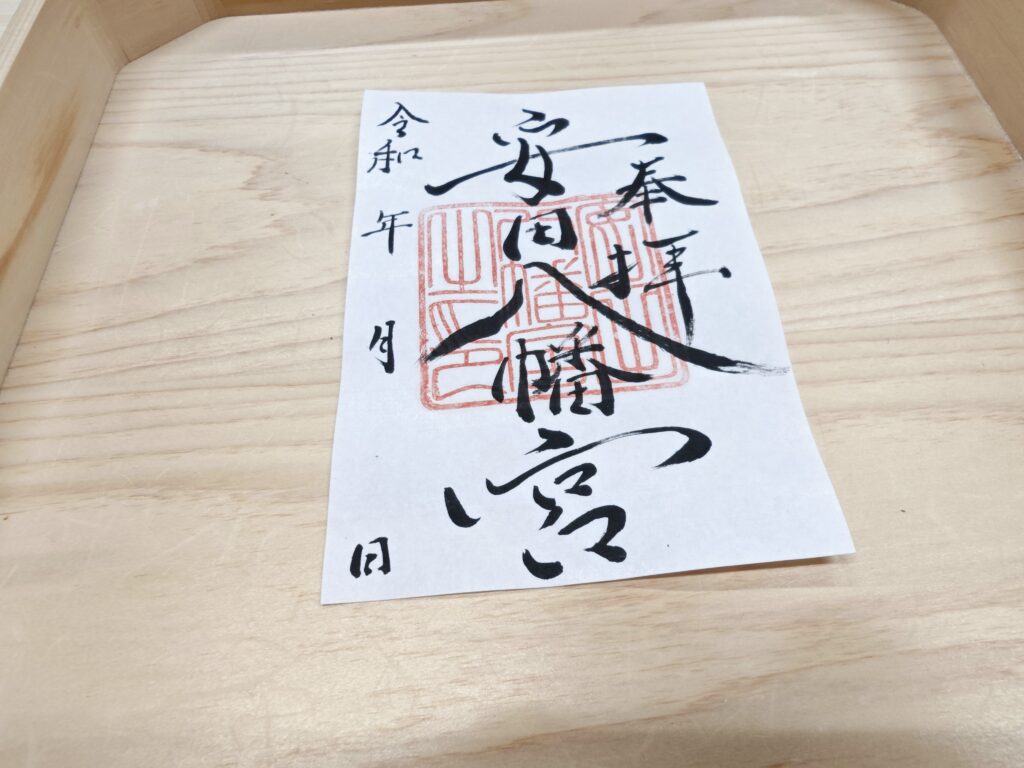

【御朱印】

直書き500円

(不在の場合はご対応出来ません。ご了承ください)

書置き300円